编者按 I 本文最初只是作者在社交媒体上对一段迈克·迪斯法默(Mike Disfarmer)相关视频的即时感想,却因朋友的热烈回应而逐步扩展成一篇关于肖像摄影伦理的深度随笔。作者并置奥古斯特·桑德(August Sander)、迈克·迪斯法默与薇薇安·迈尔(Vivian Maier)三位迥异的摄影师,通过对“分类—凝视—捕捉”三种肖像取向的比较,追问:当创作者从未为自己命名、也拒绝进入任何艺术体系时,我们应如何以影像史的语言与之相遇?

未名之人与未名之作

文/ 大门

图/ 迈克·迪斯法默(Mike Disfarmer)

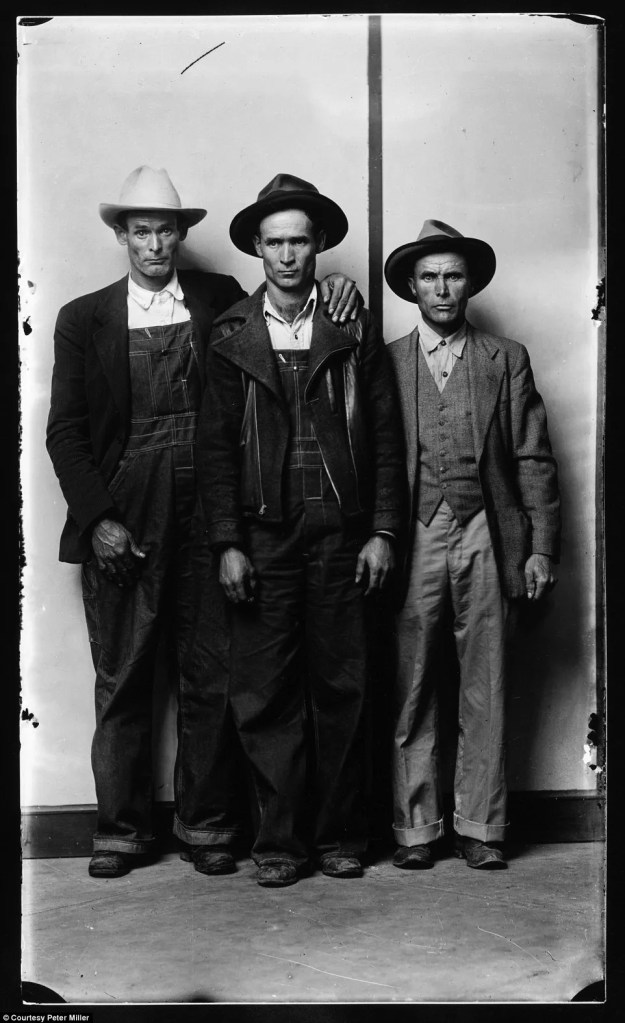

在奥古斯特·桑德(August Sander)与迈克·迪斯法默(Mike Disfarmer)的镜头中,闪耀着一种罕见的影像伦理:拒绝修饰,正视人的存在。

他们的身份与路径截然不同。桑德出身于德国莱茵地区,曾在多家影楼学艺,也短暂经营过自己的摄影工作室。但后来却从影楼走向社会——带着明确的计划与社会学意识,主动进入乡村与都市,拍摄各种阶层与职业的肖像。他在《二十世纪的人物》这一宏大计划中,以“农民”“工人”“知识分子”等社会类型为分类单元,建构出一套影像的人类学图谱。这些肖像庄严、克制、井然有序,每个个体既属于某一阶层,也在镜头前保有一份理性秩序中的尊严。

相较之下,迪斯法默则更像是一位沉默的乡镇观察者。他一生几乎未离开阿肯色州希本泉,在自家简陋的影楼里,使用一台大画幅相机与过时的玻璃底片,为前来拍照的乡民留下他们最真实的样子。他没有分类,也没有计划,更不引导拍摄——没有背景布、没有姿态设计,也没有笑容。他只是在那里,凝视着一张张朴素、倦怠,甚至茫然的面孔,让这些不具名的乡村居民,在毫无掩饰的影像中,显出一种近乎残酷的诚实。

如果说桑德是从影楼出发,走向社会;那么迪斯法默则是将社会凝缩进自己的影楼里。他们的肖像观来自不同的脉络,但都触及了同一个本质问题——肖像摄影不只是技术问题,而是一种观看的伦理与社会的想象。

桑德建立了一座社会肖像的图书馆,而迪斯法默则提供了一面无声却犀利的镜子。桑德关注“结构中的人”,用分类说明社会;而迪斯法默则直视“人中的结构”,让存在本身在镜头中松动、裸露、发声。他仿佛在说:我不关心你是谁,我只想看见你是怎样的一个人。桑德为我们展示了现代社会如何用影像建构“类型”,而迪斯法默提醒我们:即使是在类型学之外,还有某种更深的“人”,是无法被命名、归档、归类的存在。

两人分别站在图谱与凝视、分类与个体的两端——构成了二十世纪肖像摄影中,一组始终无法简化的对照关系。

今天一早谈起桑德与迪斯法默,是因为看到宋大象发了一条关于迪斯法默的视频,转发时写了上面这几句话,本来这事情就这样算了,但很快就引来朋友们的留言。

西奇开玩笑说老迪镜头里的人毫无笑容,是因为作为摄影师,他连一点情绪都不提供给顾客。甚至怀疑他拍照时也板着臉,气氛冰冷,被拍摄者自然难以展露神情。收费便宜,大概也在于这份极简无干预的态度。梓煜则提出一个很关键的问题:迪斯法默这样拍,到底是本能地这么做,还是有意识地这么做?必须承认,此问直逼迪斯法默这个人物的核心。

我个人认为,迪斯法默未必有清晰的计划,从现有资料来看,他似乎并没有留下日记、信件或讲稿,也从未对自己的摄影发表明确言论,未走进艺术圈,自然也未尝试进入摄影史或美术体系。他只是安静地待在小镇的影楼里拍照为生。与其说他“选择”了这种极简的、几乎冷漠的肖像方式,不如说那是性格、处境、设备条件与地理边缘性的综合结果——但正是这种方式,在后人眼中,构成了对主流肖像摄影的“抵抗”。

梓煜的另一句话也提醒了我:有时候评论者习惯预设一切作品都是有意为之的“风格营造”,但事实未必如此。确实,有些观看,只是观看;有些影像,只是出于一种无需说明的直觉与兴趣。迪斯法默或许就是这样一个例子。他什么都没说,但说得比谁都多。

这样讨论让我不禁又想到薇薇安·迈尔(Vivian Maier),因为这两个“素人艺术家”被“发现”的方式几乎是一样的:

迪斯法默于1959年过世,几乎没人记得他,也没留下任何展览或声望。他拍摄的大量照片(玻璃底片)被遗弃,直到1970年代末,一位名为彼得·米勒(Peter Miller)的摄影收藏者在阿肯色某地发现了这批底片,进而引起艺术圈注意。不过另一个版本会更戏剧化一点——据说是当地一名报社摄影师丹·雷(Dan Leyrer)在农村跳蚤市场发现了这些玻璃底片,后由艺术顾问和画商进一步收购与推介。经过修复、冲洗与重新编排,这些照片在1980年代初被纽约、旧金山的画廊与博物馆接受,进而被重新命名为一位“非主流大师”。甚至还有人刻意强调他“改名为 Disfarmer 是为了与家庭脱离关系”这类神秘设定,使他逐渐被神化为美国版的荒野先知、地方孤僻天才。他的作品是被后人重新编码与命名的,这个命名行为,其实就是另一种意义的生产——它不仅让作品重见天日,也重新安排了观看的语境与权力的位置。

2007年,一个叫约翰·马卢夫(John Maloof)的人在芝加哥一次仓储拍卖会(我怀疑就是YouTube上仓库寻宝拍卖)上,以约380美元买下一箱杂物,包含大量未冲洗底片与底片卷轴。当时他并不知道这是谁的作品,买这批东西只是为了补充他在写作地方历史书时用的老照片。但直到2009年稍晚的时候,马卢夫才开始扫描与冲洗底片,将照片部分上传Flickr,立刻引起关注。不少摄影爱好者与策展人开始询问这些照片的来历,他也开始追溯这些照片的作者——这时才发现作者就是已经在当年4月21日去世的薇薇安·迈尔。从时间线看,从马卢夫发现这些胶片到她去世,虽有两年时间,但她还是与我们这个时代擦肩而过,死时认识她的人可能只知道她是一个生活在芝加哥的保姆,她一生中从未公开展示自己的作品,她的传奇,很大程度上是由马卢夫一手建构的。

与桑德和迪斯法默一样,薇薇安也在拍人,也拍得极其专注。但她的情况又完全不同。她不是职业摄影师,也不是地方影楼经营者,于这世界而言,她只是一个逐渐老迈的保姆,一个街头过客,一个手提Rolleiflex在人群中穿梭的陌生人。

薇薇安既没有像桑德那样建立分类系统,也没有像迪斯法默那样坐在原地等待凝视。她总是在移动,总是隐身其中。她的肖像不来自互动,而更像一种无声的捕捉。她不让人摆拍,不要求人凝视镜头,有时连对方是否知道自己被拍都难以确定。这不是“不美化”,而是“不介入”——她甚至没有给自己的摄影赋予明确的主题与意图,更没有给这些作品取名、分类、整理。

从技术与数量来看,她是一位极为高产且敏锐的摄影者;但从发表与主体意识来看,她又像从未“成为”摄影师。她不工作于摄影圈,也不属于什么运动或风格,更不曾为自己的创作辩护过一句。她留下的,只是一间仓库、一堆未冲洗的胶卷,以及一个在后来辗转流传、被不断挪用与重塑的神话轮廓。

如果说桑德提供了分类的视角,迪斯法默提供了凝视的阻抗,那么薇薇安则像是将肖像摄影拉回到一种不确定的观看行为本身。她拍摄的不是“某种人”,也不是“这个人”,而是无数“可能被看见的人”——那些她刚好走过、刚好看见、刚好按下快门的脸。

这也迫使我们思考另一个层面的困境:当这些未曾自我命名、不属于任何体系的素人摄影师逐步被纳入摄影史,我们究竟用的是什么机制、什么语言来安置他们的位置?

我们用“离群的天才”来形容迪斯法默,用“神秘的保姆”来包装薇薇安,这些说法或许便于记忆,却未必能真正说明他们的工作。他们不属于现代主义,也不属于后现代;没有加入任何派别,也不认同任何路线。他们的拍摄,既不反对,也不服从——只是不断地凝视、记录、保存,仿佛摄影本身就是他们与世界对话的唯一方式。这种纯粹的、无归类的、甚至无自我论述的创作,正是摄影史中最难处理的部分。

因为摄影史习惯分类,但他们不属于任何分类。摄影史偏好叙事,但他们没有给出叙事。摄影史需要姿态,而他们没有姿态。这才是问题的根本——当我们面对那些从未自我命名过的创作者时,我们究竟用什么语言与他们相遇?

也许我们真正该学习的,不是如何为他们命名,而是如何承认有些观看,从一开始,就不在命名之内。

迈克·迪斯法默(Mike Disfarmer)作品:

留下评论